マルチクラウド時代のSaaS、PaaS、IaaSを改めて復習しよう

システム運用でも、もはや抜きでは語れないのがクラウドサービス。ひとまとめに「クラウド」といっても、大きく分けると「SaaS」、「PaaS」、「IaaS」の3つがあります。これらはそれぞれ、「S ソフトウェア」、「P プラットフォーム」、「I インフラストラクチャ」として使われるサービスです。後者になるほど利用の自由度は高くなりますが、その分、システム運用の手間も増えます。今一度、これらの違いを簡単におさらいしておきましょう。

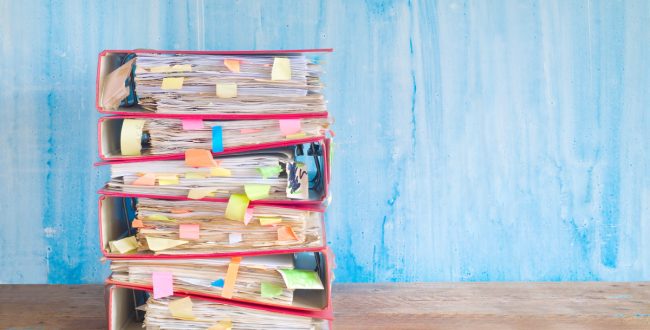

| SaaS | PaaS | IaaS | |

| アプリケーション | ✔ | ||

| ミドルウェア(データベースなど) | ✔ | ✔ | |

| OS | ✔ | ✔ | ✔ |

| ハードウェア | ✔ | ✔ | ✔ |

| ネットワーク | ✔ | ✔ | ✔ |

SaaSは、クラウドにお任せで簡単だが、制約は多い

SaaS(サースまたはサーズ)とは、Software as a Service(サービスとしてのソフトウェア)です。ユーザがローカルで構築していた環境や、インストールして動作させていたアプリケーション、扱っていたデータなど、すべてをクラウド側で用意されている環境を利用する方法です。

OSとアプリケーションとの整合性や、サーバやネットワークの性能、データの保存、プログラムのアップデートなどは、すべてクラウドサービス側で管理されます。ユーザは、自分が使うデバイスやOSを気にすることなく、クラウド上に保存したデータを、複数の人で共有したり編集することが可能です。アプリケーションレイヤーまでの機能が提供され、コストも抑えられるので、気軽に導入して使うことができます。

その反面、オリジナルのアプリケーションをインストールしたりはできません。機能をカスタマイズできる範囲も制限されています。システム運用に関しても、管理できる範囲が狭い分、他の2つに比べると大きな手間は掛かりません。SaaSでは、十分なニーズを満たせない場合には、次のPaaSを検討する必要があります。

<PR>クラウドにはSaaS/PaaS/IaaSがあり、それぞれソフトウェア/プラットフォーム/インフラとして機能します。効率的にシステム運用できる統合運用管理サービス「UOM」は、SaaSだからすぐに試せます!詳しくはこちらへ

例)GmailやYahoo!メールなどのメールサービス、各種のブログサービス、Salesforceなど

PaaSは、用意された環境と自由度のいいとこ取り

PaaS(パース)とは、Platform as a Service(サービスとしてのプラットフォーム)です。アプリケーションを実行し、データベースの読み書きを処理したいときに、ハードウェアやOSなどのプラットフォーム機能だけクラウド側に任せるような、ミドルウェア層までを提供するサービスです。SaaSよりも自由度が高く、SaaSとIaaSの中間に位置づけられます。

PaaSはプラットフォームの仕様に沿った環境でアプリケーションが開発できるので、コストとスピードの点でメリットがありますが、サービスによってアプリケーションの実行環境やデータベースの設定に違いがあるため、注意が必要です。

例)Google Cloud Platform (Google App Engine)、Amazon Web Services、Microsoft Azureなど

IaaSは、自由度も高い分、運用の手間も増える

IaaS(イァースまたはアイアース)とは、Infrastructure as a Service(サービスとしてのインフラ)です。OSのレイヤーから下を対象に提供するサービスです。PaaSよりもさらに自由な範囲が広がり、仮想サーバやハードディスク、SSD、CPU、メモリなどのハードウェア、そしてOSも自由に選択できます。SaaSやPaaSでは運用できないソフトウェアも、IaaSでは可能なこともあります。

カスタマイズできる範囲がより広がる分、ハードウェアやOS、ネットワーク、データベース、セキュリティなど、幅広い知識が求められます。

例)Google Compute Engine、Amazon EC2など

クラウドの種類に関係なく運用するには、効率化が不可欠!

いわゆる「マルチクラウド」と呼ばれる環境では、目的や用途ごとに、SaaS、PaaS、IaaSが組み合わせて導入されています。それぞれに個別の運用システムもありますが、切り替えるのも面倒です。運用もますます複雑になっているため、限られた人員で、より効率的に運用できる統合型の運用システムが注目を集めています。

<PR>変化が激しいニーズに合わせて、サービス/プラットフォーム/インフラの機能や自由度を選ぶことは不可欠。SaaS型の統合運用管理サービス「UOM」は、システム運用のニーズにも柔軟に対応可能。詳しくはこちらへ